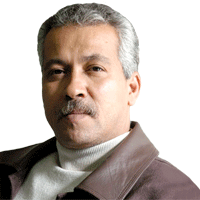

علي لفتة سعيد لـ"العرب": الواقع الجديد منح الأدب العراقي سمة جديدة

تجربة الروائي والناقد العراقي د. علي لفتة سعيد ليست فقط سجلا غنيا بالإصدارات، في مختلف أجناس الكتابة، بل هي خارطة فكرية وسردية تفتح الأدب على أسئلته الجوهرية، وتضع الكاتب في مواجهة دائمة مع اللغة والعالم، ما يجعل منه تجربة متعددة الروافد. "العرب" كان لها هذا الحوار معه لنتعرف من خلاله على مسيرة هذه التجربة.

يبرز اسم د. علي لفتة سعيد في المشهد الثقافي العربي بوصفه كاتبا متعدد الأوجه، مزج بين الرواية والقصة والشعر والنقد والمسرح، وشيد عبر مسيرته الطويلة مشروعا أدبيا قائما على التجريب والرؤية. لا يكتفي بأن يكون ساردا للأحداث، بل هو فاحص لبنية النص ومفكك لعلاقة الأدب بالواقع، متخذا من السؤال مدخله الدائم: لـ”فهم الزمن ودلالته في النص السري”، و”فهم النص من الإنتاج إلى التلقي”، و”فهم اللعبة الإنتاجية للنص الأدبي”.. إلخ.

توزعت مؤلفاته على مدن وجغرافيات متعددة، وكأنها تعكس انشغاله بالهوية المتنقلة والانتماء المتعدد، في الوقت ذاته الذي ظل فيه النص عنده حاملا لقضايا الإنسان وهمومه المعاصرة. فالرواية عنده ليست بنية مغلقة، بل مختبر لغوي وفكري، كما في “مثلث الموت” و”تاريخ المرايا” و”السقشخي” و”البدلة البيضاء للسيد الرئيس” و”حب عتيق”، التي تلامس السياسي والاجتماعي بجماليات سردية عالية.

أما في النقد فقد أنشأ خطابا معرفيا تحليليا يتعامل مع النص ككائن حي يتطلب قراءة واعية لا تغفل ديناميكية التلقي والإنتاج، متجاوزا الانطباعية إلى التأويل العميق. لقد أصبحت أعماله موضوعا للترجمة والدراسة الأكاديمية والجوائز، لتؤكد أنه لم يكن مجرد كاتب بل كان مشروعا ثقافيا يتحرك برؤية وبصيرة.

بيئة الكاتب

• العرب: كيف كانت البدايات الأولى مع الكتابة؟ وأي الأجناس الأدبية كانت الأقرب إليك في مرحلة التكوين؟

علي لفتة سعيد: لم تكن صدفة ولم يكن مخططا لها أيضا.. كان أبي ينظم الشعر الشعبي ويحدثنا حكايات شتائية طويلة عن الأسطورة والبيئة والميثولوجيا وغيرها، واكتشفت أن شقيقي الذي يكبرني بثلاثة أعوام يحفظ الشعر، وكنت أحضر “مطاراته الشعرية” مع

زملاء له في عمره. وحين دخلت المكتبة العامة، التي تعني القراءة واستعارة الكتب، وهي مكتبة حكومية، من أجل أن أقرأ بهدوء للتهيئة لامتحانات السادس الابتدائي، اكتشفت أن لي ميلا إلى الأدب.

كنت أكتب الشعر خلسة، وكنت أقرأ الكتب الأدبية كالقصص والروايات خلسة أيضا في المكتبة العامة حتى لا أمنع من الذهاب إليها. من هنا بدأت العلاقة مع القراءة، ومن ثم وجدت نفسي أكتب وأنشر أول قصيدة في الصحف العراقية وأنا بعمر 15 عاما. كنت أقرأ أي عنوان يعجبني. كانت تجذبني العناوين لا الكتب، لأنني لا أسأل الآخرين. أقلّب أوراق كارتون مرصوفة في مجرات صغيرة مكتوب على علبتها الخارجية: “أدب، علم النفس، التاريخ، الجغرافية”، وهكذا. لكن اليد تذهب إلى مجرات الأدب، واكتشفت أن حكايات أبي وأشعار أخي كانتا سببا في التوجه إلى القراءة التي بدأت وما انفكت منذ خمسين عاما كعمر ثقافي.

• العرب: تنقلت بين القصة القصيرة والرواية والنقد الأدبي. هل كان هذا التنقل مقصودا، أم هو تطور طبيعي مع نضج التجربة؟

علي لفتة سعيد: منذ البدايات الأولى وجدت نفسي أنساق في معرفة كيفية الكتابة. وأطرح سؤالا مفاده: كيف يكتب المؤلف كتابه؟ على ماذا يعتمد؟ مثلما كنت أسأل: كيف يحفظ أبي كل الحكايات الغرائبية؟ لذا، كان الاهتمام منصبا على الإجابة، أو البحث عن الإجابة لهذه الأسئلة التي تتعلق بالإنتاج والتدوين وبنية الكتابة، كما أسميتها لاحقا. فحين نشرت أول نص شعري وكان من شعر التفعيلة، كتبت بعده أول قصة ونشرتها وأنا في سن التاسعة عشرة.

وبالتأكيد بينهما نصوص لم تنشر، لأنني لم أكن أعي ما أكتب، لكن لحظة النشر بدأت دون استشارة أحد. حتى إنني نشرت النص الشعري باسم غريب (علي السقشخي)، نسبة إلى مدينة سوق الشيوخ التي كنت أعيش فيها، وهي مسقط رأسي. لذا، فإن عملية الإنتاج بمختلف الحقول لا تعني تنقلا أو اختيارا، بل لأنني صرت، كما أردد دوما بعد رحلة العمر، “خياطا ماهرا”. الفكرة هي نوع القماش، وأنا الخياط الذي يجيد ترتيبها وفق الجنس الذي تأتي إليه.

• العرب: كيف تنظر إلى العلاقة بين الكاتب وبيئته الاجتماعية والسياسية؟ هل كانت التحولات العراقية حافزا أم عائقا للكتابة؟

علي لفتة سعيد: البيئة هي أس الكتابة الإبداعية. لا يمكن خلق بيئة أدبية خارجة عن البيئة التي يعيش فيها المبدع. الكتابة الأدبية ليست سياحة فكرية، بل هي استنباط لكل الفعاليات المرتبطة بين الواقع والمخيلة. لذا، فهي تحتاج إلى بيئة تساعد على الوصول إلى نقطة الاستنباط، نقطة الإدراك والاستدراك، نقطة المواجهة مع العملية التدوينية لإنتاج النص.

الكاتب ابن بيئته، ومن يخرج عنها فإنه يكتب هلوسات لا رابط بينها سوى اللغة. بمعنى أن البيئة هي الروح التي تدخل جسد النص الأدبي، وهي المحرك الأساس لأحد أهم عوامل ومفاتيح الإنتاج، وهو “المكان”، وما يقع عليه من فعاليات التدوين الأخرى كالزمن والشخصيات والوصف والصراع. وبالنتيجة، فإن ما يحصل في البيئة من تحولات، سواء كانت سياسية أو دينية أو ثقافية أو اقتصادية، يساهم في تبويب الأولوية الكتابية. وهذه التحولات سيجدها المنتج معينا لا ينضب، وتكون أحد عوامل التثوير، لا من عوامل الإعاقة. فكل زمن من التحولات له نصيب في الكتابة الإنتاجية، فما كان نصا خائفا في فترة معينة، فها هو يصبح النص الغاضب.

الرواية والزمن

• العرب: ما الذي دفعك لكتابة رواية “باب الدروازة”؟ وما الذي يمثله هذا المكان في ذاكرتك السردية والثقافية؟

علي لفتة سعيد: “باب الدروازة” هي رواية البيئة والتحولات السياسية. هي الانتقالات البيئية بين المكان القديم والمكان الجديد، التحولات التي طرأت على المجتمع العراقي، سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية. وأنا دائما ما تكون رواياتي مبنية على هذه الثنائية: الواقع السياسي والواقع الاجتماعي، وإن كانت الثيمات متخيلة. بمعنى: أنا أكتب حكاية متخيلة على واقع حقيقي بالأسماء، من أجل إقناع المتلقي بأن ما يقرأه هو الواقع، كي يقترب مني لا يبتعد عني.

وبالنتيجة، كانت هذه الرواية التي كتبت مسودتها الأولى في مطلع ثمانينات القرن الماضي، ثم أخفيتها لأنها تتحدث عن فترة حصول التغيير السياسي عام 1979 في العراق وإيران. فكانت “باب الدروازة”، التي وجدت مسودتها، مفتاح التحول في طريقة التفكير ولمزج العلاقة بين السياسة والمجتمع، بما أسميه كمصطلح “السياجتماعي”. إنها رواية المكان بكل تفصيلاته وتجلياته وبعض شخوصه الواقعية، لكن الحكاية كلها متخيلة، من أجل أن أصل إلى حالة الإقناع.

• العرب: شخصياتك غالبا ما تكون محملة بالقلق والتوتر والانتظار. هل تمثل هذه الحالة انعكاسا لقلق الذات العراقية؟

علي لفتة سعيد: لأني أنا عشت هذا القلق والخوف.. الخوف عامل من عوامل البحث عن الراحة من خلال المضاد له، وهو المواجهة، والمواجهة لدي هي الكتابة، والتعويض عن نقصانات عديدة عشتها. الكتابة بحد ذاتها هي تعويض عن النقصان والخسارة. والكتابة بشكل عام لم تكن من أجل التوريد الثقافي، بل من أجل تصدير القلق والتعويض، هكذا أرى الأمر. لا كتابة تأتي، وخاصة في البدايات الأولى، إلا وهي مرحلة من مراحل البحث عن الذات والاكتشاف المرتبط بهذا البحث. وإلا، لماذا لم نتجه إلى فعاليات ومواهب أخرى؟

الكتابة بلا خوف لا تعني سوى أنها محنة فارغة، والخوف هنا يرتبط بالقلق كعامل نفسي. كلما كان المنتج خائفا وقلقا، كان نتاجه صحيحا وقويا، لأنه يخاف أن يمسه أحد بسوء، ويعيده إلى نقصانه أو حتى نقصاناته العديدة. وهذا الأمر لا ينطبق على المنتج العراقي فقط، بل يشمل المنتج العربي، وأعتقد العالمي أيضا. فلو بحثنا في البدايات لوجدنا أنه الخوف ووجود النقصان، لتكون المعادلة: نقصان حياتي مع خوف مما حولنا يساوي تعويض إنتاجي.

• العرب: هل تعتقد أن الرواية العراقية استطاعت أن تعيد كتابة التاريخ من منظور اجتماعي سردي مختلف؟ وأين تضع أعمالك ضمن هذا الاتجاه؟

علي لفتة سعيد: الرواية العراقية مرت بأطوار عديدة أهمها النشأة في مطلع القرن العشرين، والتجديد في منتصف الستينات، ومن ثم رواية الخوف في المرحلة التي سبقت عام 2003، والتي أطلقت عليها “روايات الخوف”، والتي أنتجت روايات أو نصوصا سردية لها سمات التورية والقناع والترقب، ومحاولة الاقتراب من التجارب العالمية بروح بيئية خائفة. بمعنى: إنها روايات تحاول قول شيء من خلال الغاطس من جليد التورية.

أما الروايات ما بعد التغيير، أو ما بعد الاحتلال والغزو الأميركي، فقد جاءت بثوب غاضب، ثوب انفرج على حرية لالتقاط الأفكار وإنتاجها، والحكايات وتبويبها، وطرائق التجديد وتعبيدها، والتجريد وسبيله. لكنها كانت تعتمد على ردة الفعل المتناقضة بين زمنين: زمن الخوف الذي سببه الواقع السياسي آنذاك، وزمن الحرية أو الإفلات من قبضة الخوف، الذي جاء به زمن الاحتلال والواقع السياسي الجديد، الذي لم يكن إلا واقعا سياسيا مشوها، فتح الأفواه وأغلق الآذان.

لا يمكن لي أن أضع رواياتي في خانة أو تصنيف، لكني على الأقل واحد من بين الروائيين الذين ينتجون بمحبة روايات الواقع العراقي. وقد أطلق علي الناقد المصري خالد عبدالغني، في متابع نقدي عني، أني “نجيب محفوظ الرواية العراقية الجديدة”.

• العرب: كيف تتعامل مع الزمن في رواياتك؟ هل هو زمن خطي أم دائري؟ وهل تتعمد اللعب الزمني في البناء؟

علي لفتة سعيد: الزمن مفعول وفاعل مهم، فهو الأس الذي يقع بين المخيلة في الحكاية والمكان الواقعي. هو سر البيئة التي تحدثنا عنها. الزمن مفتاح أولي، لذلك يكون اللعب على الزمن هو اللعب على كل مفاتيح إنتاج النص، في الرواية وغير الرواية. الزمن يبني التحولات التي يحتاجها النص، فهو تقع عليه مسؤولية تبيان وإيضاح المتغيرات. فالمكان ثابت، والشخصيات تقود الحدث، والحدث هو الذي يعطي للزمن مفاتيح القبول. وفي رواياتي أستخدم الزمن في تغيرات تعاقبية تقع ما بين الخطية والدائرية، لأني لا أميل إلى الكتابة التصاعدية في الرواية، بل إلى أن يشاركني المتلقي فاعلية الاستنتاج والتأويل.

• العرب: برأيك كيف تقيم تفاعل النقاد العرب مع الرواية العراقية ما بعد 2003؟ وهل هناك قطيعة نقدية حقيقية أم مجرد فجوة معرفية؟

علي لفتة سعيد: الرواية العراقية لا أقول لها الريادة، بل لها الفرادة في التحول من “رواية الحكاية” إلى “رواية الفكرة”؛ الفكرة التي تنطلق في مناقشة الأفكار، لا تسطير الحكاية لإنتاج الفكرة، كما أوضحت. لذا، فإنها رواية قد تكون متعبة لأن واقعها متعب، وقد تكون رواية الجهد العقلي لأن واقعها يحتاج إلى الكثير من الفهم من أجل الإمساك بالنقطة المضيئة. هذه الخاصية ليست وليدة اليوم، بل هي وليدة روايات كما أطلقت عليها “روايات أو أدب الخوف”، حيث لجأ الأديب العراقي إلى التورية والقناع للتخلص من قبضة السلطة. فالمباشرة كانت تعني الهلاك والتغييب القسري والوقوع في مساءلة السلطة.

لقد كتبت مثلا رواية “مواسم الإسطرلاب”، وهي رواية أرادت أن تجيب على سؤال الفكرة: من يصنع الدكتاتور؟ ولذلك لجأت إلى الميثولوجيا والقناع من خلال اجتراح بطل يرى أمراض الناس من خلال المرآة، ثم يتحول إلى طاغية يقطع عوْرات الناس المعارضين له. وقد كتب عنها نقاد كثيرون، ووصفوها بأنها أول رواية عربية ليس فيها مكان أو زمان أو اسم بطل أو شخصيات معروفة. فهي تندرج ضمن الأدب الخائف والأدب الغاضب معا.

النقد والكتابة

• العرب: في كتابك “الاشتغال التدويني في القصة العربية الحديثة”، تبدو مهتما بسرديات التوثيق والتشظي. ما الذي أثارك في هذا النمط السردي تحديدا؟

علي لفتة سعيد: النص الأدبي لم يعد نصا للحكاية التي تعتمد على وجود ثيمة فحسب، بل يحتاج إلى التفاعل بين الفكرة والعقل، وليس الحكاية والعاطفة، في بلورة القبول لدى القارئ. فأنا أفرق بين القارئ والمتلقي، لأن القارئ يتعامل عاطفيا مع النص، والمتلقي يتفاعل عقليا مع النص.

لهذا، فإن الاشتغال هو الذي يحدث الفرق بين الجهد التفكيري وفاعلية الإنتاج النهائي، وقد أنتجت لهذا التوضيح ثلاثة كتب: واحد للرواية أسميته “فهم اللعبة الإنتاجية”، والثاني “فاعلية الاشتغال في الشعر العربي الحديث”، والثالث “فاعلية الاشتغال في القصة العربية”. ومن هنا وجدت أن النص الأدبي أصبحت له خاصية إنتاجية لم تعد كما كانت قبل عقود أو حتى في مطلع الألفية الثالثة، بل هو يغوص في كل الممكنات الداخلية والخارجية التي يحتاجها النص، لا لكي ينتجه نصا عاطفيا، بل لكي يعطي الفكرة فاعليتها الفكرية.

• العرب: في كتاباتك النقدية تُظهر تأثرا بالمناهج الحديثة كالتحليل السيميائي والتفكيك. ما أدوات الناقد التي تراها ضرورية لفهم النصوص الآن؟

علي لفتة سعيد: أولا، أنا أفرق بين النقد الأدبي والنقد الأكاديمي، وأنا لست ناقدا أكاديميا، ولهذا بعض الأكاديميين لا يميلون إلى نتاجي النقدي قبل قراءته، لأنه لا يحمل الصبغة المنهجية، وقد غادرت حتى مسلمات الهوامش والإحالات التي تتعب المتلقي أكثر مما تعطيه الأفضلية في معرفة ما هو الجديد.

أنا أتبع ذائقتي الكتابية وممارساتي في التحليل والفهم. أي أنا أنطلق من كوني منتج نص، لا خريجا أكاديميا. بمعنى أيضا: أنا في النص، لا أبحث عن نص كي أضع عليه آرائي النقدية. لذا، فإن الناقد الأدبي الذي أميل إليه لا يبحث عن أدوات جاهزة، بل عما يعطي النص نفسه من فواعل نقدية، وإن كانت له بصمة نقدية خاصة به في طريقة تبويب المقال النقدي أو الكتاب النقدي.

• العرب: كناقد، كيف توازن بين تحليل النصوص وممارسة الكتابة السردية؟ وهل تتقاطع الرؤى أم تتصادم أحيانا؟

علي لفتة سعيد: في داخلي أكثر من أديب إن أردنا التوصيف الدقيق، رغم أنني أرى أنني أمارس الكتابة بذات الحروف التي تؤلف اللغة. يعني لم أغادر إلى فنون أخرى كالموسيقى أو النحت، وإن كان الانتقال، لمن يمتلك الموهبة والمقدرة، أمرا صحيحا. لذا، فإن التوازن موجود، لأن البدايات التي كنت عليها كانت صحيحة. وحين يكون النقد مبنيا على روح الفلسفة وأهمية السؤال، فالأمر سيكون متاحا. لأن المشكلة، كما أكرر دائما، ليست في الإجابة، بل في السؤال الذي يأتي بالإجابة. فلا تصادم بين الرؤى النقدية والرؤية الإنتاجية للنص الأدبي، فكلتاهما أبحرتا في داخلي، وأنا من يقود سفينة التدوين.

• العرب: كيف ترى العلاقة بين المثقف والسلطة في العراق؟ وهل تغير موقع المثقف بعد 2003؟

علي لفتة سعيد: هناك حقيقة أن أية علاقة بين المثقف والسلطة تعني موت المثقف أو موت منتج النص. فالسلطة لا تهتم بالمثقف إلا من كان قريبا منها، لذا هي تخافه. لكن الحقيقة الأخرى أن العلاقة في العراق بعد عام 2003 صارت غير حميدة، بل هناك فسحة من الحرية التي قد تنفلت أساسا لتصل إلى الفوضى، وقد تكون محسوبة لتصل إلى الإنتاج المفيد.

الواقع الجديد منح الأدب سمة جديدة، كما ذكرت، وأسميته الأدب الغاضب، لأننا نحن الكتاب نحمل في داخلنا غضبا على الواقع الذي عشناه سابقا وسنعيشه لاحقا، فنمارس الآن دور جلد الذات من أجل أن نخلق منفذا للتنفس. وقد تحولنا من إيجاد البديل عن النقصان، إلى البديل عن الاختناق السياسي.