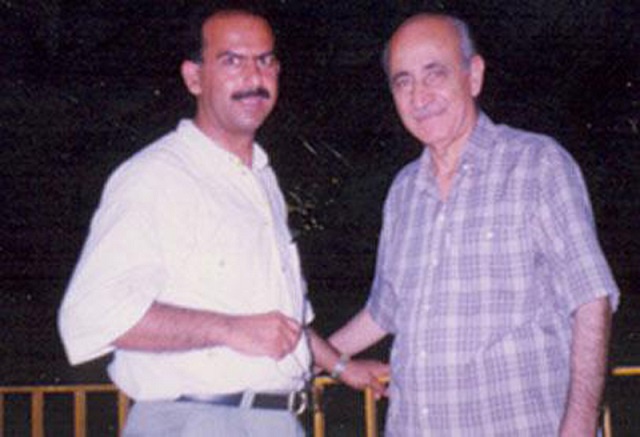

التكرلي بين حافظ والعناني

كان عبدالرحمن ابن الروائي الراحل فؤاد التكرلي في العاشرة من عمره يطبع لأبيه على جهاز الكمبيوتر ما يكتبه الأب بقلم الحبر الأخضر الذي لم يغيره طوال تجربته في الكتابة. فصار هذا الفتى آنذاك أشبه بناقد صغير لكتابات والده. يسأل بمتعة ويتدخل في التفاصيل بطريقة ملفتة ويتطفل أحيانا بالمطالبة بالتغيير في بعض العبارات!

كان عبدالرحمن يطوف مع ذكريات أبيه الذي سرد على مدار سنوات في مقالات أسبوعية حكايا طفولة بيت عتيق في باب الشيخ وتأثير العائلة وطقوسها على نمط كتابته، ما مر به مع الناشرين وما قيمة أن تترجم روايته “الرجع البعيد” إلى الفرنسية من دون إعلان ترويجي لها… كيف له أن يجد معادلا ذهنيا لتأثير دمية هنري إبسن مثلا في شبابه على ما هي اليوم عندما يعيد قراءتها.

وعندما حانت الفرصة لهذا الفتى آنذاك وهو يقرأ ما كُتب عن أدب أبيه بطريقة خاوية من قبل كاتب مجهول في بداية شيوع الإنترنت. انتفض الفتى على والده مطالبا إياه بالرد على هذا “الشخص” الذي يحط من قدر إبداعه الروائي. ضحك الأب بكياسته المعهودة وتجربة القاضي الكامنة في سيرة التكرلي، دع عنك الروائي هنا، وهو يربت على كتف ابنه الصغير، قائلا دعك من المرضى يا ولدي!

هذا الموقف الأبوي المتسامح يقابله اليوم نقد متأخر لا يخلو من الضغينة. لذلك لا يمكن أن أتوقع أن يتكرر مثل هذا الرد لو تسنى للتكرلي الذي غادر الحياة عام 2008، أن يقرأ ما كتبه ناقد مرموق مثل الدكتور رشيد العناني في ثقافة “الشرق الأوسط” في عددها الصادر يوم الأحد الرابع عشر من سبتمبر في قراءته المتأخرة لرواية “المسرات والأوجاع”.

من البساطة بمكان أن نكتشف الضغينة المتأخرة، من دون أن نعرف سببها، في ما كتبه الدكتور العناني عن تلك الرواية التي وصفها الدكتور صبري حافظ في نقد مبكر بعد أسابيع من صدورها بـ”رواية العصر الكبرى” في قراءة مطولة نشرت على صفحات “العرب” اللندنية. فهي بمثابة مؤرخ حسي لكوامن الشخصية العراقية على مدار نصف قرن.

فهل ينبغي لنا بعدها أن نسأل إن كان ما كتبه الدكتور العناني وهو يحط من قيمة الرواية ردا “نقديا مخاتلا ومتأخرا” على ما كتبه الدكتور حافظ عام 1998؟

العناني وحافظ ناقدان مصريان يقيمان منذ سنوات في المملكة المتحدة ويمارسان التدريس الجامعي فيها، وليس بمقدوري هنا أن أعرف طبيعة العلاقة الشخصية والأكاديمية بينهما، بينما يتناولان بنقيض نقدي، بدا لي للأسف متعمدا، رواية العراقي فؤاد التكرلي؟

لكن ماذا عني، من منحنى هذا التخويل في الرد على ما كتبه الدكتور العناني، وأنا الذي أمتهن الصحافة لا النقد الأدبي؟

سأزعم هنا بأنني من بين أكثر من عرف وعاش سنوات مع التكرلي من بغداد وتونس حتى زيارته الأخيرة إلى لندن. وكان عونا لي في دراستي الجامعية للصحافة بلندن، وأنا أختار رواية الأميركي جيمس بالدوين “غرفة جيوفاني” في بحث تحليل النص لطلاب قسم الصحافة، محذرا إياي من أنني سأقع في ورطة بحثية لأن بالدوين أحد أكثر الذين ظلموا في الاهتمام والترجمة إلى العربية مع أنه أفضل من يشترك بهمه مع المجتمع العراقي.

كما بوسعي القول بأنني من بين أوائل من قرأ “المسرات والأوجاع” بينما كان التكرلي يصححها بعد أن وصلته من المطبعة، وكنت من بين أوائل من قرأها مطبوعة في أول نسخة وصلته إلى تونس. كما كنت أول من يحاوره على مضمون الرواية في حوار مطول منشور عام 1999 أثناء عملي في صحيفة “الزمان” اللندنية.

مع ذلك فهذا الحق الصحافي ليس تخويلا نقديا لصحافي مثلي، إلا أنه من يقرأ “اللاسؤال واللاجواب” وسبق له أن قرأ “المسرات والأوجاع” ثم “بصقة في وجه الحياة”، “الوجه الآخر”، “الرجع البعيد” و”خاتم الرمل” سيصل إلى قدر كاف في معرفة فؤاد التكرلي الذي قدمه الدكتور العناني بخيال نقدي مجزوء وهو لم يقرأ غير رواية واحدة له!

أقول إن هذا القدر يمنح قارئ فؤاد التكرلي من الحس ما يجعله يقتنع تماما بوصف الناقد صبري حافظ أن التكرلي “قد كتب رواية العصر الكبرى في المسرات والأوجاع”.

فالخبرة في الممارسة الأدبية كما يقول التكرلي، هي صنو الخبرة في الحياة المعيشية.

كذلك تساءل التكرلي عندما بلغ الثمانين من عمره آنذاك: هل الكتّاب الذين بلغوا شأوا عاليا في سلم الأدب، هم أنفسهم، أهل المعرفة والعلم في شؤون الدنيا؟

وهل الحكماء في العالم، خلال تاريخنا البشري كله، يملكون، بالضرورة، خبرة وقابلية على الممارسة الأدبية الفنية؟

مرت بذهن فؤاد التكرلي هذه الأسئلة قبل خمسة عشر عاما من مقال الدكتور العناني، وكأنها بمثابة رد اليوم على أسئلته التي زعمت أن المسرات والأوجاع تفتقد لفلسفة بنائها.

صاحبت هذه الأسئلة الفلسفية التكرلي منذ زمن بعيد، وبعد فترة قصيرة من مروره، أثناء المراهقة، بتجربة القراءة الروائية التي خلّفت عنده ما يستطيع أن يسميه نزوعا نفسيا وذوقيا إلى كتابة هذا النوع من الأدب.

وحين بدأ بتسويد تلك الصفحات التي لا تنتهي بما ندعوه ـ تجاوزا ـ محاولات أدبية في القص، لم يكن يملك، في الواقع، أي خبرة ذات قيمة في الحياة، ليس هذا فحسب، بل كان يشعر بغفلة عجيبة، هي أنه ليس بحاجة إلى هذه الخبرة لكي يستمر في سلوك هذا الطريق الملتوي.

كذلك بمقدور الموهوبين بالإبداع إنجاز ما لا يمكن لغيرهم إنجازه، والتكرلي الذي استطاع أن يؤرخ بامتياز حسي لذاكرة العراق المعاصر في “المسرات والأوجاع” وقبلها “الرجع البعيد” كان عليه أن يدلي بشهادة على سنوات طوق الحصار الأعمى الذي فرض على العراق في التسعينات، كذلك ولدت رواية “اللاسؤال واللاجواب” ملتاعة بالألم الموجع على زمن أكثر وجعا.

ربما من أجل ذلك كتب مرة “إذا افترضنا أن إنجاز أعمال روائية عالية يحتاج إضافة إلى ذهن نشيط ومتسع، إلى منحة سماوية غامضة أخرى، استطعنا أن نفهم لماذا كان اليونانيون القدماء يعتبرون الحكماء فيهم (أسخيلوس) و(سوفوكليس) و(يوربيدس)، وليس (سقراط) و(أفلاطون) و(أرسطو)، دون أن يكون في ذلك استنقاص من مكانتهم كفلاسفة عظام يبحثون في شؤون الخلق والكون”.

أمام كل تلك الأسئلة التي كان يطلقها التكرلي على نفسه ولدت “المسرات والأوجاع” يا دكتور العناني، وهكذا صار ينبغي على العراقيين وعلى العرب إذا أرادوا أن يعرفوا العراق الحقيقي في زمن العراق المزيف اليوم، العودة إلى مدوّنة العصر الكبرى “المسرّات والأوجاع”.