"عمّنا الخوارزمي".. يكشف غباءنا الوراثي

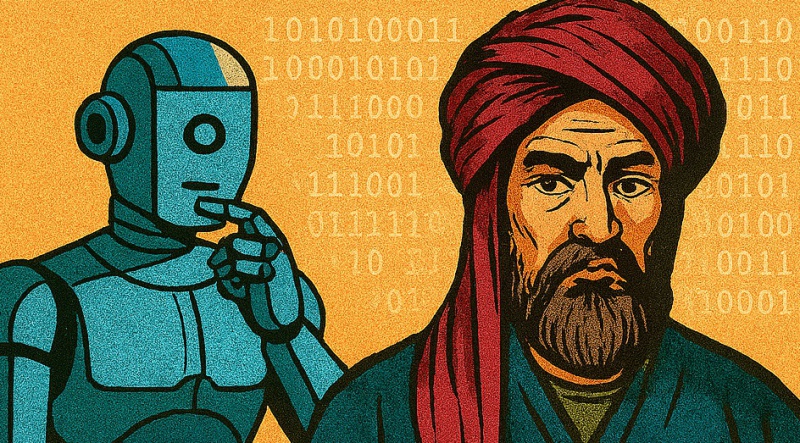

اخترت أن أُطلق على الذكاء الاصطناعي اسم “عمّنا الخوارزمي”، لا من باب المجاز فقط، بل لأن أبا عبدالله محمد بن موسى الخوارزمي، ذلك العبقري الذي فصل علم الجبر عن الحساب، هو من أدخل الصفر إلى منظومة الأعداد، كي نحسب خساراتنا بدقة. وارتبط اسمه بمصطلح “الخوارزميات”، أي خطوات حل المسائل الرياضية، كأنها وصفة طبخ لذيذة… دون أن نحرق المقلاة.

والذكاء الاصطناعي لا يعمل اليوم دون خوارزميات: من التعرف على وجهك في صورة التُقطت وأنت تأكل البيتزا، إلى تحليل بياناتك التي تُظهر أنك تقضي ثماني ساعات يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي دون جدوى، وصولًا إلى اتخاذ قرارات مصيرية، فبدونها تبقى الآلة عاجزة عن التعلم أو التفكير… مجرد جهاز يرنّ ولا يرد، تمامًا كبعض أصدقائنا في حياتنا.

وقد تطوّر الذكاء الاصطناعي حتى بات يدير ميناءً صينيًا كاملًا دون تدخل بشري، سوى من باب المراقبة. وهي مهمة مثالية لبعض العرب، إذ تمنحهم شعورًا بأنهم “مديرون”، وهم يحتسون القهوة ويتحدثون عن “الليالي الطويلة”.

وعلى مبدأ “من تزوّج أمي أقول له يا عمي،” فإن من يعيلنا ويحلّ مشاكلنا يستحق أن يُدعى عمّنا الخوارزمي، نسأله عن الليالي السوداء والأيام البيضاء، كأب معرفي نتوقع أن يحمينا من جهلنا.

ولو سألنا عمّنا عن أغرب الأسئلة التي وردته من الجغرافيا العربية، لوجدنا “شكشوكة” من المفارقات. ففي حين تستخدم الأمم الذكاء الاصطناعي في الطب والعلاج، وإطلاق الصواريخ، ولتطوير المناهج التعليمية، نستخدمه نحن لتوليد رسائل حب مشفّرة كأنها رموز ملغومة موجهة إلى “الحبيب الهارب”، أو لتعديل صور الأعراس كي تبدو جارتنا أصغر بعشر سنوات، أو لكتابة منشورات فيسبوك بلا روح.

الذكاء الاصطناعي، الذي وُلد من رحم الرياضيات والمنطق كطفل شرعي، صار عندنا مولّدًا لأسماء أطفال “أجنبية بنكهة عربية”، مثل “جاكلين بنت أحمد”، أو كاتبًا لتغريدات هجومية “مهذبة” أو مؤلفًا لشائعات سياسية “بطابع أدبي”، وكأننا نُدرّب الآلة على فنون الطعن… بسكين مغلفة بورود نزار قباني.. مسكين عمنا الخوارزمي.

في المقاهي يُطلب من عمّنا أن يكتب منشورًا عن الغدر، مصحوبًا بدموع متناثرة. وفي مجموعات واتساب العائلية يُستخدم لتوليد دعاء صباحي يقول “اللهم اجعل هذا اليوم يحمل لنا المال من السماء ويخفّف عنا هموم الأقساط والقروض،” مع خلفية وردية وطيور تحلق فوق فنجان قهوة… أو شاي حسب المزاج.

وفي الجامعات بات الطلاب يستخدمونه لكتابة أبحاثهم كاملة، ثم يسألون العم “هل يُعد هذا غشًا؟” وكأن الغش ليس في كيلهم منذ بداية الفصل، بل في أن الآلة لم تكتب بأيديهم! أما في الإعلام فبعض المواقع تستخدمه لتوليد مقالات بعنوان “لن تصدّق ما حدث في الحلقة الأخيرة”، رغم أن تلك الحلقة لم تُعرض أصلًا.

أنا أفكر جديًا في إطلاق حملة توعية بعنوان “فكّر قبل أن تطلب”، حتى لا نزعج عمّنا الخوارزمي، بعد أن لاحظت أن أغلب الطلبات تدور حول “كتابة رسالة اعتذار لحبيبة سابقة”، أو “توليد نكتة عن الحماة”، أو “تحليل شخصية بناءً على نوع سيارته”، وتأليف تمائم تحمي من السحر والجن وحسد الجيران والأقارب.

ورغم هذه الاستخدامات التي قد تدفع عمنا إلى الدعاء بنا في السر، لا يمكن إنكار ما يحمل من إمكانات هائلة وفي إدارة الأمور لا إدارة الشجارات العائلية. فالمشكلة ليست في التقنية، بل في وعينا الذي يوجّهها كما يوجّه سائق تاكسي سيارته في زحمة المدن.

في النهاية، عمّنا الخوارزمي ليس المشكلة. المشكلة أننا نريده أن يفكر عنّا، ويكتب عنّا، ويحبّ عنّا، ثم نغضب حين يعكس لنا حقيقتنا: أننا نريده بجانبنا… كي يُخفي غباءً وراثيًا.